9

11H

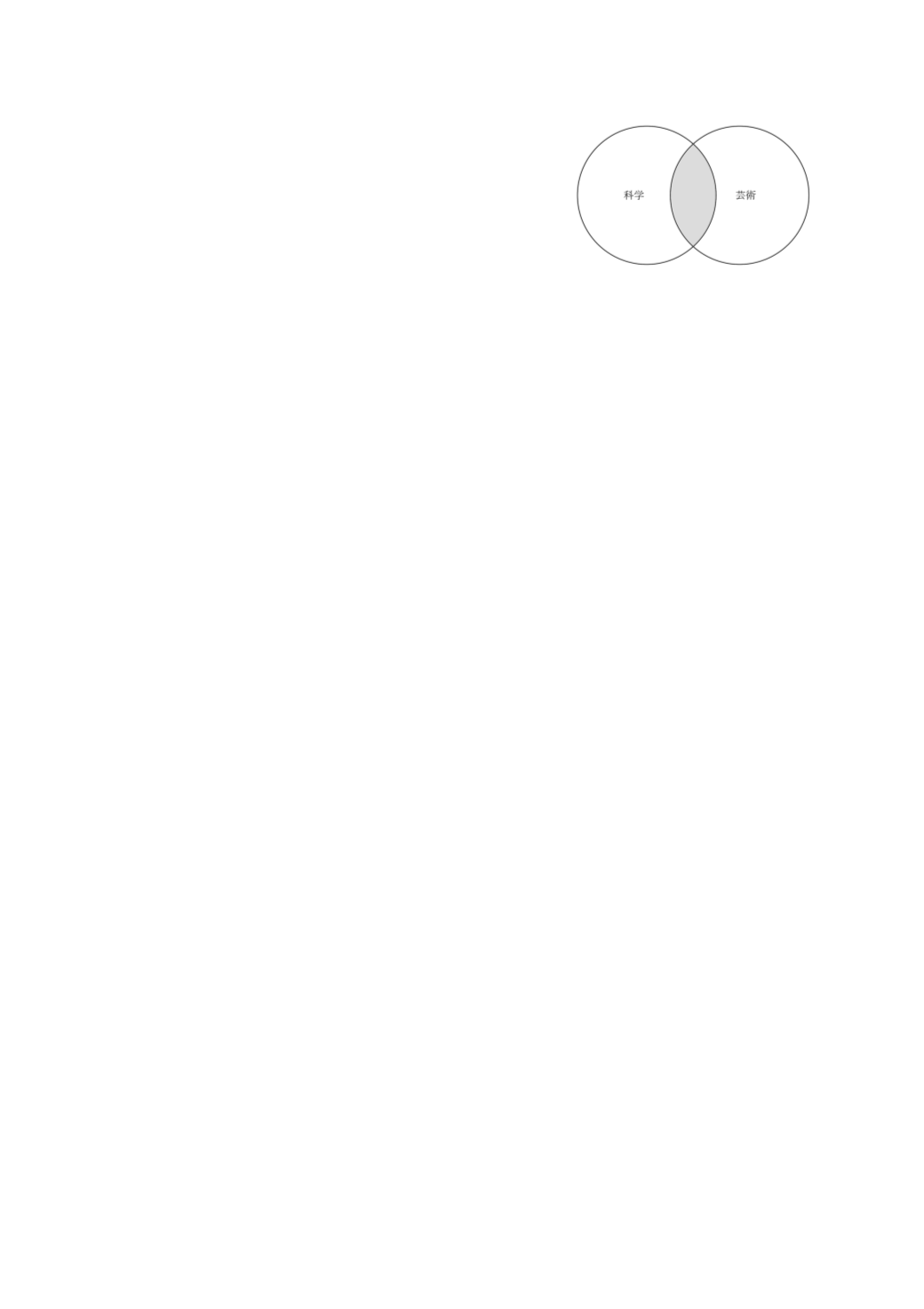

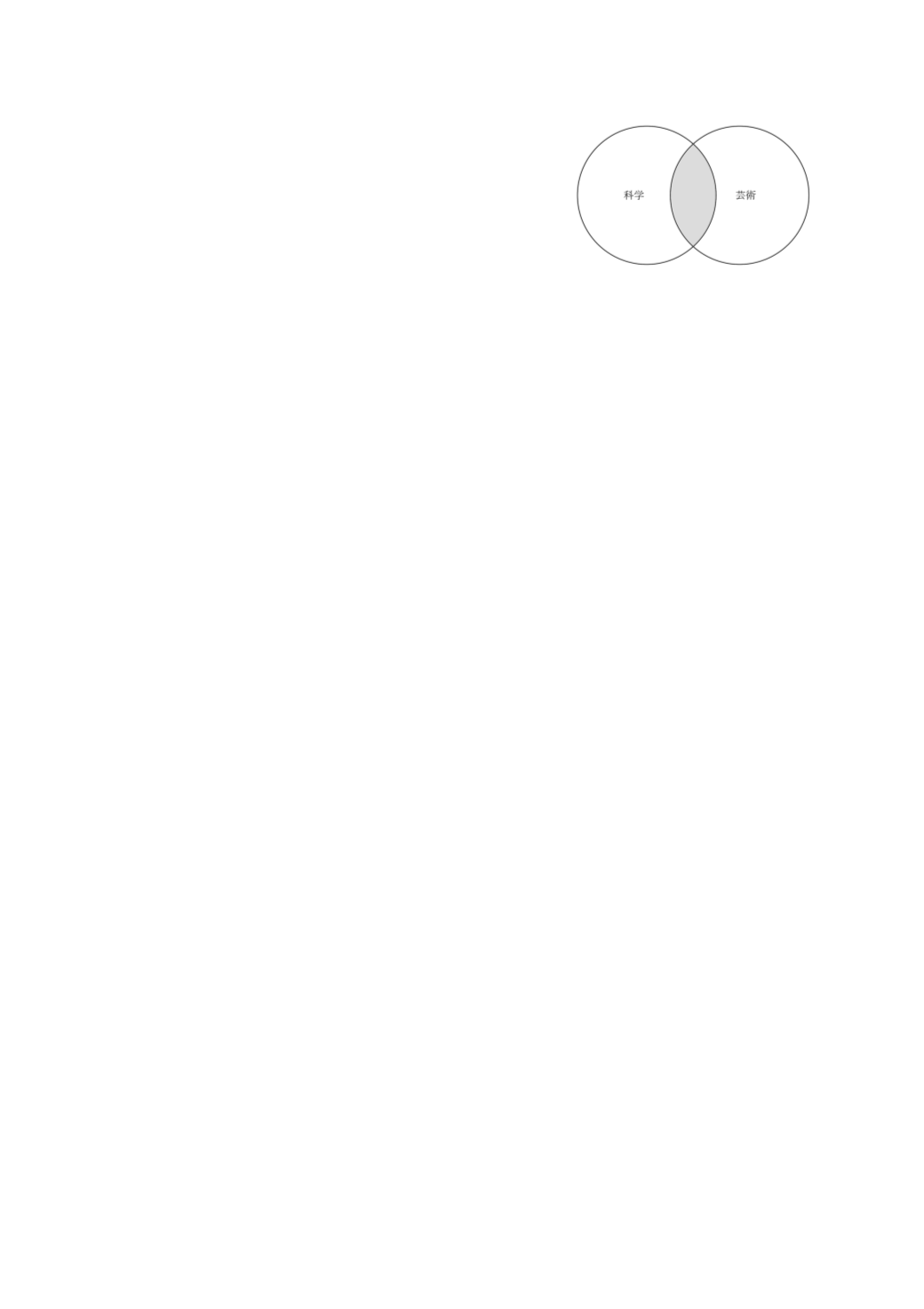

・W ・フランケによるベン図、「顕微鏡写真-

可視の世界のかなたにある美」展カタログから

と認めれば、ことはいたって簡単である。彼は、芸術という現象の特徴も

科学という現象の特徴もともに有効であるような、中間ゾーンの存在を議

論する。自分の命題を具体的に表現するために、フランケはいわゆる

「ベン図」(図11参照)を使い、このベン図は、互いに食い込んだ同じ大き

さの2つの円でできている。円が重なり合う面、つまり共通部分は科学に

も芸術にも分類可能な部分である。確実な分類のためにこのモデルを

使うことの難しさは、少なくとも「芸術」という概念がはっきり定義されてい

ないというところから出てくる。そこで私は以下に、科学者と芸術家という

概念の定義を試みたい。

「科学者とは、その類稀なるな知的水準によって、思考し、研究していく

上で、新たな認識能力を獲得する、あるいは教育に関わる事によって、

この認識を普及し、これをもって人類の認識能力の水準の向上に寄与

する者」

「芸術家とは、その非凡な感覚と思考を用い、新たな真実を伝える作品

を創造し、これをもって人々をより高次の世界に導く者」

つまり上記の定義によれば、顕微鏡写真が芸術的活動であり得るのは、

誰かがその感覚を用いて、つまりこの場合はたとえば形や色彩を選択す

るときに感覚を用いて、新たな真実を伝える写真を作り出すときだけであ

る。写真一般という体系の中でと同様、顕微鏡写真を個人的・造形的に

作る余地は、形や色の選択以外には、主に写真のトリミング、観察の角

度、コントラスト、レンズの焦点深度に限られる。しかしこうした構成要素

を一緒にすれば、写真造形の強力なツールになる。そうなれば、よい芸

術写真は撮影された現実を理念と結び付けるのである。

クラウディア・フェーレンケムパーの作品を例にとれば、観察対象は焦点

を合わせられた甲虫であり、これが人間を新たな世界像へ導く可能性が

あるということである。形からは私達にとってあまりなじみのない動物が、

その生命を取り巻く運命を暗示されると、私達の感情を動かさずにはお

かない。この時、昆虫の世界とは、私達の「地球という体系」の構成要素

であるから、私達の保護に委ねられた動物相なのだ、という認識が私達

の中に生まれのであろう。

これに対してラブダ祐子の作品では、植物界のあまり知られていない構

造が観察の対象である。植物の形態の多様性も、またほとんど目にする

ことのない、植物の繁殖の過程も、その作品の中で私達を驚かすもので

ある。この驚きの体験が私達の心を開き、私達に周囲の植物相という世

界をより深い意味で知覚させ、私達の中にこの世界を尊重する精神を呼

び起すのである。

写真作品を芸術として知覚させるのは、感情と対になった認識であること

が多い。ただ、感情は消えてなくなるもので、短命である。芸術批評家の

ユルゲン・ラープはその論文『過ぎていくものの性格―市民社会における

美の理想像の変遷』(芸術フォーラム2008年7月号)の中でこう書いてい

る。「美が体現するのは、絶対的なものでも、永遠のものでもない。美は

時間や時代に縛られている。したがってどんな美的な形も、それが花の

有機的な形であろうと、角ばった、構造物のような形であろうと、それぞ

れの時代の表現型と結び付いているのである」。

顕微鏡写真は芸術か?私の答えはこうである。絵筆を使っただけでは

絵が芸術にならないように、いかなる技術をもってしても、それだけでは

芸術にはならない。絵画、ドローイング、彫塑、写真の産物は、生み出さ